普段、何となく「家にネズミが出た!」という話を聞くことはありませんか?

ごみ屋敷だけでなく、一般的な家庭でもねずみが出たという話は珍しくありません。

突然ですが、「ネズミ」の危険性について考えたことはありますか?

一見、小さくてそこまで害がなさそうなネズミですが、実は多くの危険性を秘めています。今回はねずみがもたらす危険性と、その対処法について解説していきたいと思います。

目次

家屋で主に見られるネズミは3種類

ネズミは一般に数匹~10匹程の群れで行動します。

巣を中心に縄張りを張り、環境適応能力に優れており1日に体重の1/3~1/4の量のエサを摂ります。

雑食性で人間が残した残飯だけでなく、昆虫や穀物類、種子など場合によっては共食いを起こすこともあります。

また、繁殖力も非常に強く年間平均的に5、6回出産を行いますが、1度に5~12匹の子供を産みます。

ドブネズミ

体長18~35㎝。

赤褐色から灰褐色を帯びた毛色をしており、耳が小さく尻尾も体長よりは短いといった特徴があります。

湿気の多いところを好む性質をもっているため、キッチンまわりや床下、排水管、などの平面な場所に住み着きます。

肉や魚などを好み、基本的に人間の食べるものは何でも食べます。

警戒心はあまり高くないため駆除は比較的簡単だといわれます。

クマネズミ

体長は15~20㎝。

灰色の毛色をしており、大きな耳と長い尻尾が特徴です。

湿気の少ない高い場所を好む性質をもっているため、主に天井裏や壁の中などに住み着きます。

米や種などの植物や昆虫などを好み、警戒心が強いため罠にかかりづらく、駆除が難しいといわれます。

ハツカネズミ

体長は5~10㎝。

白や茶、黒など毛色には個体差がありますが耳が大きく、尻尾は体長より短いといった特徴があります。

主に天井裏、キッチンなどに住み着きます。

穀物や種子、野菜などの植物を好みます。

警戒心はそこまで高くはありませんが、動きが俊敏なため駆除は難しいといわれます。

ネズミが出る家の特徴

隙間や穴などの侵入口がある

ネズミは約1.5㎝ほどの穴があればそこから侵入することが可能です。

さらに、もっと小さな穴でもまわりをかじって穴を広げれば問題なく侵入することができます。

主な侵入経路としては、建物が劣化してできた穴や隙間、床下通気口、下水管などからも侵入してきます。一度、家屋内に侵入さえしてしまえば、壁の中や天井裏を通って家中を移動することができます。

ネズミが好む餌がある環境

ネズミは2、3日エサが摂れないと餓死してしまいます。

そのため、食べ物がたくさんある家屋に住み着くのが一般的です。

また、ネズミはあれだけ小さい身なりをしていますが、走り回ったり、激しい運動を行うため、一日でたくさんのカロリーを消費します。

1日の平均的に、体重の1/3~1/4ほどの量のエサを必要とします。

巣の材料が豊富にある

野生のネズミの場合は木や藁などの植物を使って巣作りを行います。

しかし、住み着いたネズミの場合、ティッシュや段ボールなどの紙、衣類などの布、などの柔らかく保湿効果のある素材を使って巣作りを行います。

そのため、様々なものがあり、量も豊富なごみ屋敷はネズミの恰好の住処になってしまうのです。

ネズミがもたらす危険性

健康的被害

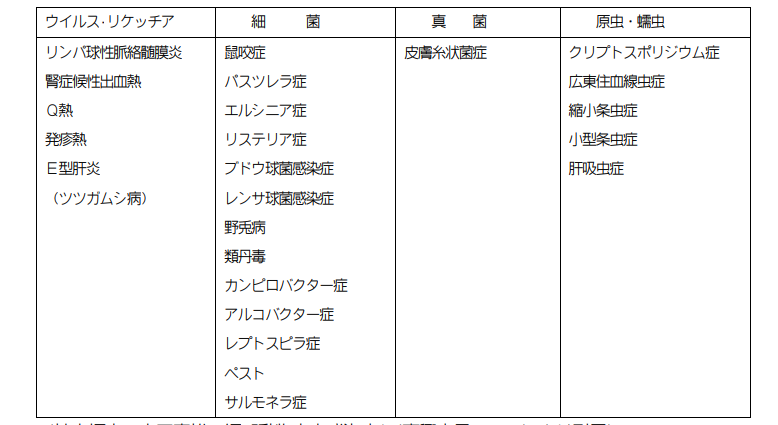

以下の画像は、ネズミが原因となる病原菌、感染症一覧です。

ネズミに噛まれたり、ネズミの排泄物に汚染された食べ物を口にしたり触れたりすると重大な病気に感染することがあります。

※東京都保健医療局資料参照https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/chosa/index.htm

一般的に危険度の高いものとして、鼠咬症、レプトスピラ症、ペストなどが挙げられます。

鼠咬症(そこうしょう)

スピリルム・ミヌスという細菌で、ドブネズミの 3-25%が菌を保有。

感染すると、咬傷部の腫れがおこり、発熱、発疹などの症状を伴い、未治療の場合、鼠咬症を発症した人の約10%が死亡するといわれています。

レプトスピラ症

レプトスピラ菌による急性熱性疾患で、主にネズミなどの動物の尿から排出されます。

症状として発熱、頭痛、筋肉痛、腹痛、などが生じます。

重症化すると黄疸、出血、腎障害を伴うワイル病となりますが、特異的な症状がないため初期診断は困難といわれています。

ワイル病では早期に適切な治療がなされない場合、死亡率は20~30%にも上ります。

ペスト

これは別名「黒死病」といわれ、14世紀頃のヨーロッパで大流行し、西ヨーロッパの人口の3分の1を死亡させたといわれています。

ここで恐ろしいのが、ペストに感染したネズミよりも感染した人間のほうが死亡率が高いことです。

そのため、ペスト菌を持っているネズミがすべて死ぬとはかぎらず、他のネズミにも感染しどんどん拡散されていくという危険性もあります。

未治療の場合の死亡率は約30%~60%です。

排泄物による悪臭被害の発生

ネズミの尿には「アンモニア」のような強い刺激臭を放つ成分が含まれています。

それだけでもかなり鼻につくニオイですが、生ごみが放置されているごみ屋敷などには、放置されているごみにネズミが排泄し、それが腐敗してニオイがより強くなるケースがあります。

また、ネズミが屋内のどこかで死んだ場合それが腐乱することで、違った悪臭を発生させる恐れもあります。

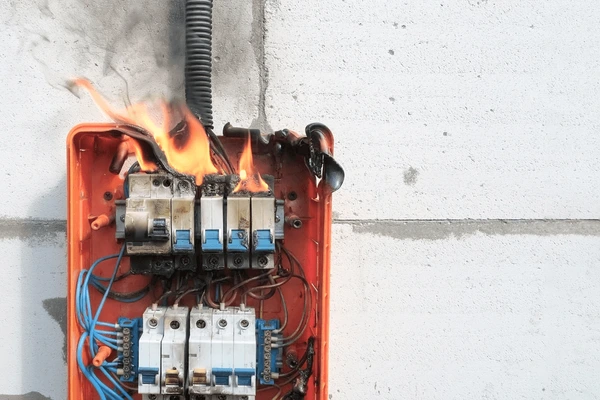

火災発生の危険性

例えば、スマホの充電器コードや延長コード、電化製品のコードなど家庭には様々な電子機器の配線があふれています。

ネズミは何でもよくかじる性質があるため、それらをかじってしまい、その結果漏電やショートが起き火災に発展してしまうケースも少なくありません。

その他にも、ネズミがヒーターやストーブなどの高熱になる機器の側に、紙くずなどの燃えやすい物を運んでいきそれに着火してしまう可能性もあります。

近所とのトラブルに繋がる可能性

ネズミが発生する環境を放っておくと、近隣住民とのトラブルに繋がるケースもあります。

もちろんネズミが原因となる、悪臭もその例の一つですが、そこに集まったネズミが近所の家にも侵入してしまう可能性があるのです。

実際に、隣の家がごみ屋敷で多くのネズミが住み着いており、隣の我が家にまで侵入してきてしまったという話も珍しくありません。

近所との関係を悪化させないためにも、正しい対処が必要です。

ネズミが出ないようにするためのポイント

ごみを片付ける

生ごみなどを溜め込むとそれ自体がネズミのエサとなったり、虫が寄り付き、それにネズミが引き寄せられる可能性があります。

その他にも前文で述べたような、ネズミの巣の材料となるものなど、ネズミにとって過ごしやすい環境となるごみをしっかりと処分することが大切です。

業者に片づけを依頼する場合

物量が多いとき、自分だけでは片付けが困難な場合は業者に依頼する方法もあります。

業者に依頼する場合のメリットについては下記のとおりです。

- ごみだけでなく不用品もまとめて処分できる

- 短期間で片付けを行うことができる

- 消臭、除菌作業による環境の改善

業者の場合、生活ごみだけでなく、不用だと思っていたが捨て方が分からないといった物も一括で片付けることが可能です。

また、早く片付け終えたいという場合や、消毒作業、消臭作業を行ってほしいというご要望にもこたえることができます。

業者に依頼する場合には「清掃費用」に注意しておきましょう。

物量、部屋数によって費用は異なりますが、基本的には間取り当たりの単価というものが設定されています。

依頼する場合、ホームページ経由がほとんどだとは思いますが、その際に料金設定が明瞭に表記されているか確認するようにしましょう。

料金設定が曖昧な業者に依頼してしまうと、思わぬ高額料金になってしまうことや、後から追加請求が発生してしまったりなどのトラブルに繋がる可能性もあります。

自分で片づけを行う場合

ごみを自力で片付ける場合、まず下記の物を用意しておくと良いでしょう。

- 手袋

- マスク

- 汚れてもよい服

- ゴミ袋

- 薬剤(清掃用、除菌用)

- ほうき、雑巾などの清掃用具

これらの用意ができたのであれば、

まずは、足元から移動可能な範囲を作ることを目標にしていきましょう。

ペットボトルやプラ包装などの可燃ごみ、紙類、金属などの不燃物の仕分けを行いましょう。

※地区ごとに物によって捨て方が異なるので注意がl必要です。

業者に依頼する場合と違って、時間や手間がかかりますができるだけ「清掃費用」を浮かせるという点では、自力で片付ける手段を取るのも間違いではありません。

しかし、物が片付いても衛生環境に問題がある場合ネズミの対策としての効果は不十分の場合があります。

ネズミの駆除を行う

片付け、清掃を行った次に必要なのがネズミの捕獲・駆除です。

ネズミの駆除といっても、一度駆除したからまた現れる可能性はないということはなく、一時的に駆除を行っても必ず戻ってきてしまうのです。

そのため、最短でも1.2ヶ月は継続して行う必要があります。

「駆除するといっても、どうすればいいの?」「方法が分からない」といった疑問が浮かぶ方も多いと思います。

ネズミを駆除する際には、自分で専用の道具を購入して行うか、業者に依頼するかの2択です。

片付けの依頼同様に、業者に依頼する場合は料金がかかることは確かです。

次の項目では、具体的な対策法と、業者に依頼する場合と個人で行う場合のメリット・デメリットについて解説していきます。

具体的な駆除の方法と予防策

ネズミの侵入口を塞ぐ

まず、ネズミが自宅に侵入する際の侵入口を探す必要があります。

一般的に床下や天井裏のネズミはエアコンパイプ周辺や、台所の排水パイプ周辺などから侵入することが多いといわれています。

ここで業者と個人とで大きく分かれるのが、確実な侵入口を発見できるかどうかです。

多くの業者はネズミが残した糞や、噛み跡などの小さな「痕跡」から正確な位置を特定することができます。

しかし、個人でそれらを見つけて正確な位置を特定することは容易ではないと思われます。

侵入口を発見することができた場合は、市販されている目の細かいステンレス製の網などを設置することで、新たなネズミの侵入を防ぐことが可能です。

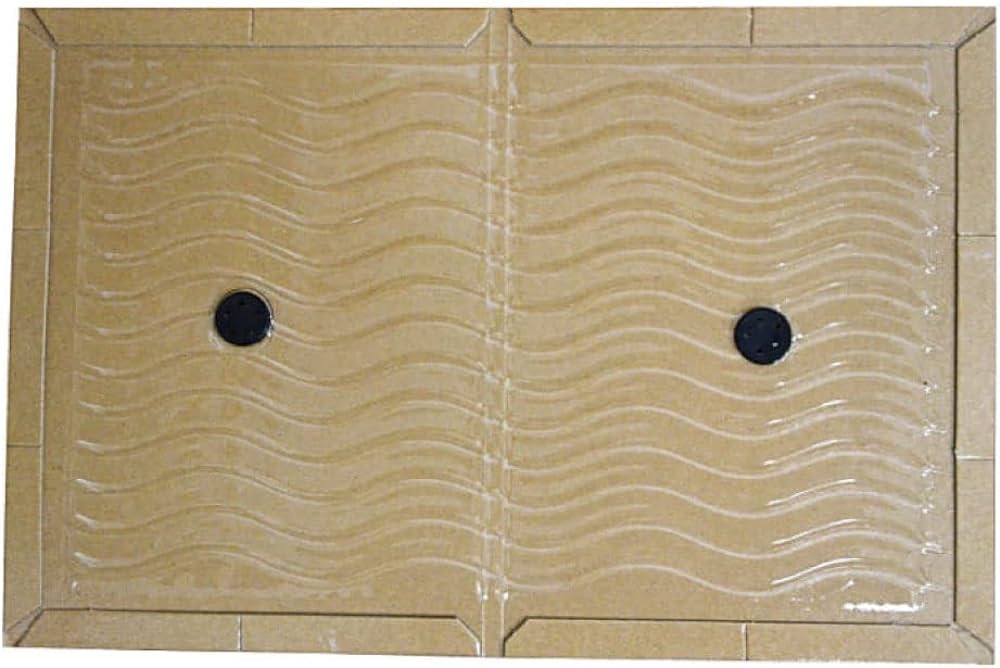

粘着シートを設置する

粘着板は、厚紙に粘着剤を塗布したもので、強力な粘着力によってネズミを捕獲することが可能です。ネズミの通り道になっていそうな場所、家具や食料などをかじられる被害を受けている場所の周囲に設置すると良いでしょう。

設置場所が適切でない場合、粘着シートの効果が半減したり、ネズミがしっかりとかからずに歩き回り、室内を汚してしまう可能性があります。

しかし、これも業者であれば、その家の間取りや通路などを考慮したうえで、適切な位置に合わせて設置することが可能です。

※ネズミの種類によっては、警戒心が強く罠にかかりにくいため持続して行う必要がある場合があります。

毒餌や殺鼠剤の設置

一般的な毒餌や殺鼠剤には、ネズミが何回か食べることで効果を発揮するものがあります。

設置する場合、毒餌以外の餌になりうるものを片付けたうえで、毒餌をできるだけ多くの場所に設置しる必要があります。

これの場合、4~5日間継続的にネズミが摂取し、毒が蓄積することによって駆除に至ります。

そのため、毒餌を食べる頻度が少なかったりすると効果が十分に発揮されないという可能性もあります。また、駆除に時間のかかる物を用いた場合、ネズミがどこで死ぬか分からないというリスクもあります。

基本的には、毒を摂取することでネズミの体内では内出血が起き、だんだんと視界が悪くなってくるため、屋外に出てから死ぬケースがほとんどですが、全てが必ずしもそうとはいえません。

その点を踏まえたうえで、安心できる業者に任せるとことも視野に入れておくと良いのではないでしょうか。

ネズミの死骸を自分で処理する適切な方法とは

自分でネズミの死骸を処理しなければいけなくなってしまった時のために、適切な処理方法について知っておいて損はないでしょう。

1.必要品の準備

- マスク

- 手袋「ゴム手袋」

- 不要な紙「新聞紙など」

- 殺虫スプレー

- ゴミ袋

- 雑巾

- 消毒用薬剤

ネズミの死骸には多くの菌やウイルスが発生しているため、絶対に素手で直接触れないようにしましょう。

2.死骸周辺に殺虫スプレーを散布する

死骸に限った話ではなく、ネズミには菌やウイルスだけでなく、ダニやノミが寄生している可能性が非常に高いといえます。

ネズミが絶命する際にもがいた結果、ダニやノミが周囲に散らばっている可能性もありえます。

宿主であるネズミが死んだりして吸血できなくなると、新たな吸血先を求めて移動し、 人を吸血して激しいかゆみや湿疹を引き起こす可能性があります。

そのため、これ以上の被害を防ぐために死骸とその周りに殺虫剤をスプレーしておくとよいでしょう。

3.死骸を包み密閉する

不要な新聞紙などを用意し、死骸を包みます。

粘着シートや罠にかかっている場合はそれごと包み密閉しましょう。

4.処分の方法

動物の死骸だからといってなにか変わった区分があるかというとそうではなく、一般ごみ「可燃ごみ」として処分します。

しかし、各地域の自治体によりごみの処理部分が異なる場合がありますので事前にかくにんすると良いでしょう。

5.清掃・消毒

屋外の場合はさほど必要ありませんが、室内の場合は死骸があった場所周辺を、薬剤を散布し雑巾でよく清掃しましょう。

また、消毒用アルコールなどを用いることで感染症のリスクを減らすことができます。

ごみ屋敷化を防ぐことが、ネズミの棲みつきにくい家に繋がる

ここまでのお話で、ネズミの危険性についてご理解いただけたでしょうか。

ネズミが棲みつくのには明確な理由があり、適切な対策を行うことで被害を未然に防ぐことができます。

もし、現在ネズミの被害に悩んでいる方や、事前に対策を行っておきたいと考えている方は一度相談してみてはいかがでしょうか。

自宅のごみ屋敷化は、ネズミだけでなく様々な問題を引き起こしかねません。

充実した生活を送る為にも、普段何気なくしてしまっていることにも細かく気を配っていく必要がありますね。

ごみ屋敷については他の記事で詳しく解説しています。

↓ ↓

2024.3.8

2024.3.8

2024.3.20

2024.3.20