労働災害、いわゆる「労災事故」の事例にはさまざまなパターンがあります。

作業中の軽い打撲、些細な怪我から時には命に係わる重大なケースなど、通勤中から業務中まで、起きるタイミングもそれぞれ異なります。

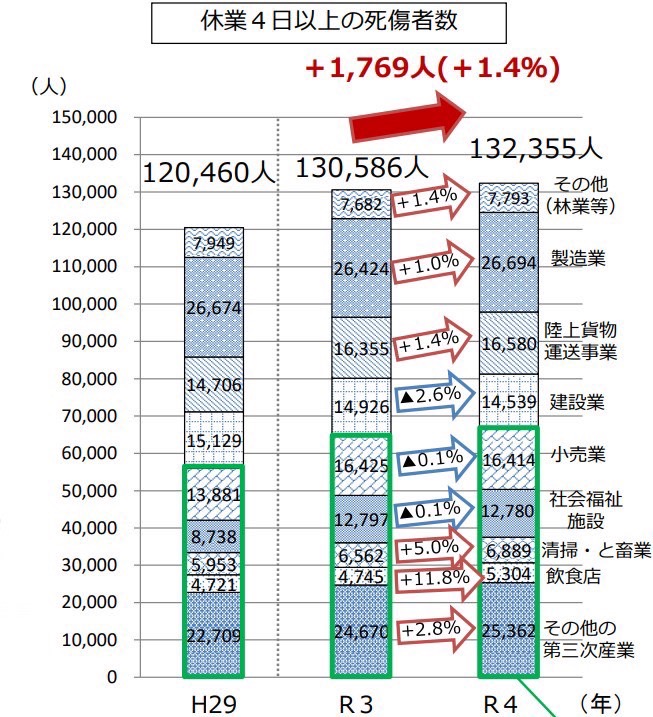

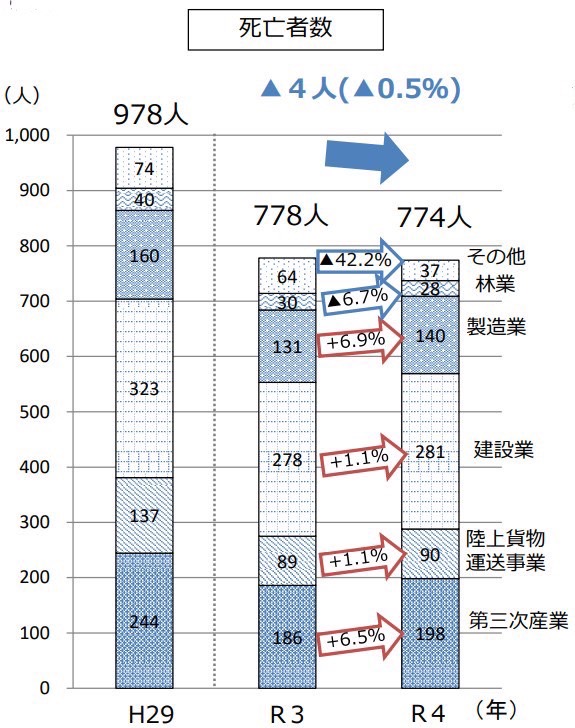

下記の資料は、労災事故による業者別の死傷病者及び死亡起因についての統計になります。

※厚生労働省資料参照

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/b22-16.pdf

これにより、死傷病者の割合として多いのが「飲食店」や「小売り業」いわゆる、第三次産業に多いことが分かりますが、死亡者の割合としては「製造業」や「建設業」などの第二次産業が多いということです。

もし、重大な「労災事故」が起きてしまった場合、事業者はどういった対応を取ればよいのでしょうか?

ここでは実際に起こった事例を踏まえ、その正しい対応について解説していきます。

目次

労災事故発生時に事業者が行うべき対応

業務中に事故が起きてしまった場合、まずは現場でいくつかの対応を取らなければいけません。

労災事故発生直後に取る対応については以下の通りです。

現場対応

工場や工事現場などでの挟まれ事故や火災事故等で救助が必要な場合、不適切な救助方法を取れば、二次災害が発生する可能性があります。

現場の状況を把握し、救急車の出動を求めるなど的確な判断が求められます。

各所への通報・連絡

被災労働者の家族や、警察への連絡はもちろんのことですが、労災が発生した場合、企業は所轄の労働基準監督署に対して、労働者死傷病報告書を提出する義務が生じるため、労働基準監督署への届け出も必ず行う必要があります。

提出は、被災の重篤度によって2種類の様式に分かれているので注意が必要です。

- 死亡および休業4日以上の場合は、様式第23号を災害発生後「遅滞なく」提出

- 休業1~3日の場合は、様式第24号を四半期ごとの最後の月の翌月の日までに提出

事故現場の保存・原因の調査

労働基準監督署や警察への事情聴取、遺族への説明も必要になってくるため、事故現場の状況を正確に保存することが大切です。

現場には手を触れずに、写真撮影あるいは動画撮影して記録しておくこと、撮影日についても必ず記録しておくことも重要です。

労災発生の原因には、「機械設備等の状態が不安全」という物的要素と「労働者の行動が不安全」という人的要素があるのが一般的です。

事故が起こった原因を明確にしておく必要があります。

災害調査への対応

労災事故が起こった際に、「労働災害労基署」の担当官が災害現場へ立入調査に入る場合があります。労基署によって下記のような調査が行われます。

- 労働災害の発生原因

- 労働災害防止に関しての法令違反の有無

- 安全衛生管理の内容等の確認

調査後、法律違反があれば「是正勧告書」、改善すべき点があれば「指導票」が交付され、これに対する報告書を提出する必要があります。

もし、これらの対応を怠ってしまうと、罰則が科される可能性があります。

再発防止策の制定・実施

労災事故が発生した場合、再発しないために対策をする必要があります。

具体的な措置としては、

- 機械設備の点検の実施

- 労働者の教育や指導における管理体制の見直し

- 労働時間の管理の厳格化

- 労働者の身体面、精神面における健康管理

- 職長教育の実施

などが例に挙げられます。

これらを行うことにより、同様の災害だけでなく、新たな災害の発生を防止することができる可能性もあります。

労災申請手続きにおいて発生する義務

手続きについての助力義務

「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」

※労災保険法施行規則23条

法律的には、労災事故が起こった際に搭載申請等の手続きを行うのは「被災者自身」ですが、

自分で労災保険の請求などの手続がとることが難しい場合には、その手続きを行えるように「事業主が助力しなければならない」という義務があります。

必要証明の義務

「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」

※労災保険法施行規則23条

下記のような事項について、労災の申請書の事業者証明欄に会社名等を記載して証明することになります。

事業者は、これらのように被災者から必要な証明を求められたときは、迅速に対応しなければいけません。

- 災害の原因及び発生状況

- 負傷又は発病年月日

- 負傷又は発病の時刻

- 災害が発生した事実を確認した者の職名、氏名

- 療養のため労働できなかった期間

- 賃金を受けなかった日の日数

- 所定労働時間

- 平均賃金

業務中における労災事故の事例

落下物による事故事例

・建設現場で、クレーンでつり上げていた鉄板の束が落下し、トラックの荷台の上で資材を誘導していた作業員が下敷きになり死亡した。

・橋台取付道路建設工事において、擁壁を吊っていた玉掛け用ワイヤロープが破断し、作業員が落下した擁壁の下敷きとなり死亡した。

挟まれ・巻き込まれ事故事例

・ミキサーの攪拌を停止しないままミキサー内に手を入れ、ミキサーに全身を巻き込まれ死亡。

・材の入ったフレキシブルコンテナバッグの帯を解体用建設機械のアタッチメントに掛ける作業で、被災者の頭部が挟まれ死亡した。

滑落・転落事故事例

・つり足場の解体作業中、持っていた足場板が突風にあおられて、足場上から墜落し死亡した。

・ダム建設工事現場の排水管工事において、被災者が墜落防止用の手すりの解体作業中に、手すりと共に高所から墜落して死亡した。

労災事故発生時の注意点

損害賠償請求への対応

労災保険による給付があっても、事業主はすべての損害賠償責任を免れるわけではありません。

労災保険が適応されない部分は、被災者やその遺族から損害賠償請求がなされる可能性があります。

しかし、それは以下の2点が認められた場合に限ります。

- 労働災害による怪我または病気であること

- その労働災害が起こったことについて、会社側に「使用者責任」または「安全配慮義務違反」が認められること

使用者責任とは

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

(民法第715条)

つまり、従業員が他人に損害を発生させた場合に、その従業員だけでなく、会社もその従業員と連帯して被害者に対して損害賠償の責任を負うということです。

そのため、会社が安全配慮義務を守っていた場合であっても、業務中に従業員の何らかの不手際により他の従業員が事故にあった場合、使用者責任に基づく損害賠償義務を負うこととなります。

安全配慮義務とは

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

(労働契約法第5条)

労働者を雇うにあたっては、会社側が十分な対策をとらなければなりません。

労働を提供すれば心身の負担がかかり、そのうえ労働環境が悪ければ、労働者の健康が害される可能性もあります。

会社がこれに違反し労働者が怪我をした場合、労働者は会社に対し慰謝料を含めた損害賠償請求をすることができます。

損害賠償(慰謝料)の種類

入通院慰謝料

怪我の治療をするために入院や通院を行ったことで生じる慰謝料

例でいうと、重傷といえるケガを負い、入院期間が30日(1ヶ月)、通院期間が30日(1ヶ月)の場合は、約80万円程が相場になります。

後遺障害慰謝料

労働者に後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害に該当する場合に生じる慰謝料

後遺障害に該当する場合には、障害の程度に応じて等級が認定され、後遺障害慰謝料の相場額は認定された等級に応じて異なります。

相場額は下記の通りとなっています。

| 等級 | 相場額 |

| 1級 | 2800万円 |

| 2級 | 2370万円 |

| 3級 | 1990万円 |

| 4級 | 1670万円 |

| 5級 | 1400万円 |

| 6級 | 1180万円 |

死亡慰謝料

労働者が死亡した場合に生じる慰謝料

死亡慰謝料の相場額は、労働者の家庭における立場により異なります。

| 労働者の立場 | 相場額 |

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 親・配偶者 | 2500万円 |

| その他 | 2000~2500万円 |

慰謝料が増額する場合

慰謝料の金額は、労災における個々の事情により増額することがあり、

基本的に、労働者の精神的苦痛が大きいといえる事情がある場合に増額の可能性があります。

例えば、「労災起因が、会社の違反行為だった」、「怪我が原因で仕事が続けられなくなった」などの場合は慰謝料が増額される場合があります。

深刻な事故の場合には機械や現場の血液などの清掃・消毒が必要

血液跡、遺体跡の清掃

深刻な労働災害が発生した場合、「清掃・消毒」が必要になる場合があります。

例えば、機械の挟まれ事故や巻き込まれ事故、高所からの落下などは、多くの出血跡や身体の組織の一部が残ってしまっている場合があります。

通常それらを清掃・消毒するのは、その会社の従業員などです。

その場合、労災被害にあった方だけでなく、それを行った者にかかる精神的負担は計り知れないものでしょう。

また、人の血液、体液には様々な細菌が潜んでいます。

不十分な形で処理してしまうと、それらが広がってしまい他の従業員だけでなく、工場の生産ラインなどの場合、そこで生産されたものが第三者に渡るわけですから、衛生面的にも問題があります。

特殊清掃での対応が可能

特殊清掃というと、「孤独死」の清掃などを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

確かに、多くは「孤独死清掃」「ごみ屋敷清掃」を主に行っている業者が一般的ですが、

「労働災害事故」にも特殊清掃で対応することが可能です。

労災事故は「Sweepers」にお任せください

労災事故に対応できる日本唯一の企業です

今現在、労働災害事故に対応している企業は私たち「Sweepers」のみです。

そもそも労働災害の場合、特殊清掃が必要になるケースは現場が重篤な状態の場合です。

それの多くが、機械による挟まれや巻き込まれ事故、重量のある落下物による事故などが原因となっている場合が大多数です。

そのため危険が伴う現場でもあり、そもそも対応できる業者がいないことで施工事例がないため手を出せる業者が少ないというのが現状です。

実績と信頼で選ばれています

「特殊清掃」「遺品整理」「災害復旧」各分野で多くの実績を残しています。

実績の多さももちろんのこと、さまざまなケースに対応してきました。

全国エリア対応可能

全てのお客様にご安心していただくために、茨城県日本全国24時間365日で一律、高水準のサービスを提供できる態勢を整えています。

まとめ

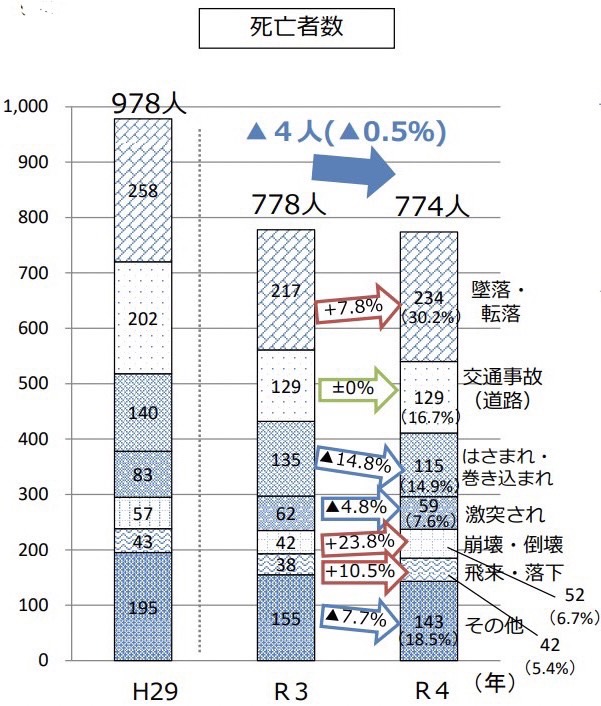

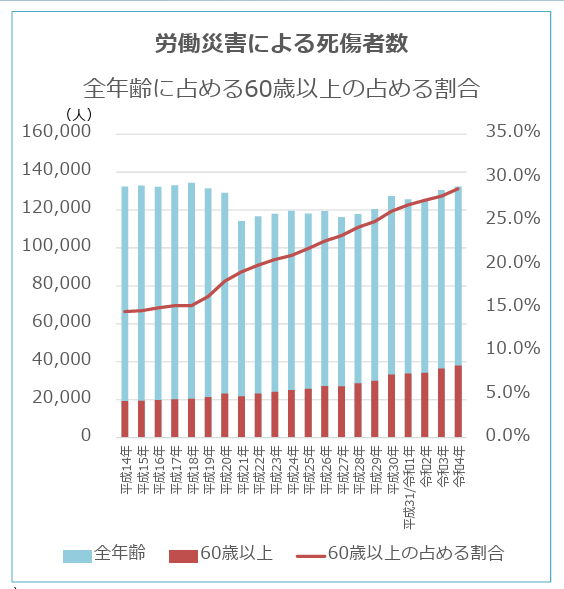

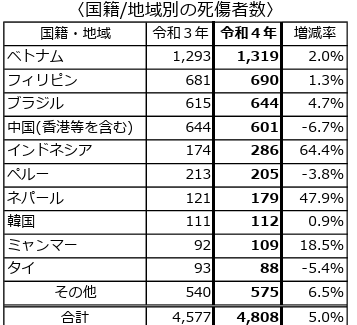

※厚生労働省HP 高年齢・外国人労働者の労働災害発生状況

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33256.html

労災事故自体、年を重ねるごとに件数は減少傾向にありますが、事故による死亡率の割合は増加しています。

その背景には、高齢労働者の増加や外国人労働者や派遣労働者などの比較的立場が弱い者への安全面の軽視が大きな要因だといわれています。

深刻なケースだけでなく軽度のケースでも労働災害による事故は様々な問題が付きまといます。

それらを未然に防ぐには、労働者の注意力だけでなく、事業者による「労働環境」の見直しや「安全面」の考慮の点でも再度徹底と見直しをしておくと良いかもしれません。

工場や作業現場での事故は作業・生産ラインのストップにつながるため早期の復旧が求められます。

また、同僚・仲間の事故を間近で目撃した他の従業員様の精神的な問題からも目に見える事故の跡には対策が求められます。

これまでの労災事故現場の復旧作業は、社内の従業員または保守メンテナンス業者が行ってきました。

普段見ることのない大量の血液や肉片などに精神的な苦痛を感じてしまう方が多かったのも事実です。

そんな皆様に代わり、私たちスイーパーズは様々な特殊清掃現場で培った技術と、迅速な対応で事故現場の清掃を行います。

また、工場や作業現場で最も問題となる作業・生産ラインのストップを最小限に抑えることに重点を置いたスムーズな対応をお約束します。

もし、万が一労働災害が発生してしまった場合は、落ち着いて状況の判断を行い、各所への手続き漏れがないよう再度確認し「清掃・消毒」をお考えの方はぜひ、一度ご相談ください。

2024.3.22

2024.3.22

2024.3.25

2024.3.25