一年を通して四季がはっきり分かれている日本の気候は、季節毎にさまざまな顔を持ち合わせています。

気候の変化を楽しむことはある種の風情でもありますが、梅雨時期や台風シーズンは、場所によって危険と隣り合わせと痛感する場面もあるでしょう。

急な豪雨によって低い土地に建てられている住宅は、水が捌けず排水が困難だったり、台風によって河川が氾濫し、床下浸水したりと、実に台風や豪雨による水害被害は私たちの生活を一瞬にして奪い取ってしまいます。

令和2年は、家屋床上浸水が2,994棟、床下浸水が7,101棟、全壊や流失が2,429棟、半壊が4,945棟と水害による被害によって床上、床下浸水の件数は非常に多いことが分かります。

ゲリラ豪雨や猛烈な雨が身近になった今、家が浸水してしまったら、自力で清掃はできるのでしょうか。

私たち特殊清掃業者の見解から結論を伝えると、自力清掃はおすすめはできませんが、適切な対処法に沿い、全てを自力で行わず、難しい箇所は専門業者に依頼する方法であれば自力清掃も可能と考えます。

ここでは、台風や豪雨で床下浸水をしてしまったとき、清掃業者に清掃をしてもらった方が良いとする理由と費用、また、どうしても自分で片付けたいと思っている方に適切な対処方法を紹介していきます。

目次

台風による被害はどんな状況なのか

水害とは、台風やゲリラ豪雨などによって降る雨量が多くなることで引き起こされる被害です。河川の氾濫、浸水、冠水、土石流や土砂災害、崖崩れ、陥没などの被害が当てはまります。

主に、短時間で集中的な降雨による水害には、雨量と排水が追いつかず、水が溢れてくるケースが多く、長時間振り続けるような降雨の場合は、河川が増水することで波及される水害に繋がります。

都心部でもマンホールから水が勢い良く吹き出るというニュースを見かけますが、急激なゲリラ豪雨で排水が追いつかない場合にこのような現象が起こります。

もはや他人事ではない床下浸水や床上浸水ですが、水害被害にあった家屋はなるべく早く清掃に入ることで、家屋の損傷を最小限に抑えることができます。

まずはあなたやご家族が安全な状況であることを先決しましょう。

台風による床下浸水の掃除は清掃業者に依頼するのがベスト

床下浸水や床上浸水で溜まった水が捌けたら、すぐにでも清掃に入ることをおすすめしますが、ベストな方法は水害被害時の清掃実績のある特殊清掃業者に依頼することです。

過去の記事では水害被害に遭った際のSweepersの清掃手順を紹介しているので、合わせてご覧ください。

自分で清掃作業をする方がコスト面はかかりませんが、次の様な危険と隣合わせだということを認識しておきましょう。

- ケガや感染症などの二次被害

- 子どもに清掃を手伝わせることはNG

- 全てを自分たちで作業しない

ケガや感染症などの二次被害

床下浸水などの水害被害の水は汚れた水が流れ込んでくるため、雑菌から感染症を引き起こしやすいとされています。

特に梅雨時期の高温多湿による水害被害の清掃時は、暑さから軽装備で片付け作業をしがちになります。

しかし、軽装備が最も危険となり、破傷風菌や有害物質が体の中に入り込んでしまう恐れもあるのです。

子どのに清掃を手伝わせることはNG

大人の身長よりも低い子どもは、地面からの距離も近いため、風によって様々な菌が口や鼻から侵入しやすいと言われています。

そのため、大人よりも二次被害に感染するリスクも自ずと高くなります。

自分たちで清掃作業を行う際は、子どもに手伝わせることはせず、人手が足りない場合はボランティアや自治体からの支援で作業をしましょう。

全てを自分たちで作業しない

床下浸水となると家の構造にも影響を及ぼす可能性もあり、床下の作業は、場所によって難しく、専門業者でしか作業できない場合があります。

コストばかりを考え、危険な作業を自力で行おうとすると怪我をしたり、家の基礎部分にも影響が出ることもあるため、全てを自力で片付けようとせず、無理な作業はプロに任せることを検討しましょう。

床下浸水の家は住み続けることができるのか?

床上浸水でなければ、大掛かりなリフォームをせずとも住み続けられるものだと床下浸水の場合は考えてしまいますが、大きな間違いです。

先にも記述しましたが、水害被害時に流れてくる水は、感染症の危険がある不衛生な水になり、適切な対処をしなければ、床下が腐ってしまいます。

もちろん住み続けることはできますが、被害状況によって大掛かりな補修工事が必須になります。

一方、床上浸水となると、水回りの設備関係、壁の内部構造や断熱材の損傷は、柱や梁にも影響が出ます。

補修工事をするにも、まずは全て濡れている箇所を消毒し、完全に乾燥しなければ工事に入れません。

床下浸水を適切に清掃しないと引き起こす危険4選

水害被害の場合、適切な清掃をせず、放置すると次の4つのリスクが生じます。

- 悪臭の発生

- 害虫

- 感染症の危険

- 住宅の劣化

上の1〜4は個人レベルだけでなく、周りにいる人々にも影響を及ぼす恐れがあります。

では1つずつ解説していきましょう。

悪臭の発生

何度か記述していますが、水害によって流れてくる水はきれいな流水ではありません。

近くの河川からの水や、排水管が逆流することによって床下浸水を引き起こすため、汚水や泥水が溜まっていきます。

そのため、床下は元々湿気が溜まりやすく、通気が十分でない構造であることも多いため、床下浸水によって汚水や泥水を放置してしまうと、雑菌が繁殖しやすい環境を物理的に作ってしまいます。

また、水が捌けた後も悪臭が自然除去されることはないため、長期間臭いを浴びていることで、体調にも影響が出る可能性があります。

害虫

泥水や汚水には害虫が住み着いているため、悪臭発生と共に害虫が産卵しやすい環境になります。

少しでも水が溜まっていることで産卵を促してしまい、害虫の都合の良い住処になってしまうのです。

下記は、床下浸水の清掃を放置することで発生する害虫の例になります。

- チョウバエ:不衛生な環境を好むチョウバエは、石鹸カスや人の垢、また排水などのヌメリを好む生体のため、床下浸水の放置によって発生しやすい

- 蚊:水を好み産卵する。大量に産卵されてしまうと蚊の種類によっては感染症の媒介源となる恐れがある

また上記の害虫の他にも外から汚水や泥水によって運ばれてくることで、床下に住みつく害虫もおり、人や家屋の躯体に影響を及ぼす可能性もあります。

| 人に影響のある害虫 | ノミ・ダニ・ヤスデ・ハエ・ゴキブリ |

| 家屋に影響のある害虫 | シロアリ・キクイムシ・シンクイムシ |

感染症の危険

雑菌や害虫の発生によって人体に影響が発生する場合もあります。

蚊の種類によっては感染症の媒介役となる危険があり、刺された後、痒いだけでは治らず、発熱やアレルギーを引き起こす可能性も示唆されるため注意が必要です。

具体的な病原体は下記を参照ください。

- 日本脳炎

- デング熱

- マラリア

- フィラリア

- ジカ熱

- 黄熱

- ウエストナイル熱

また、冷凍食品などの食材は必ず廃棄をする必要があります。

廃棄をする際も、マスク、ゴーグル、ゴム手袋、消毒用アルコールをし、直接手に触れるようなことは無いよう気を付けましょう。

住宅の劣化

木造の湿った木を好むシロアリは、柱などを食い尽くし、家屋を蝕みます。

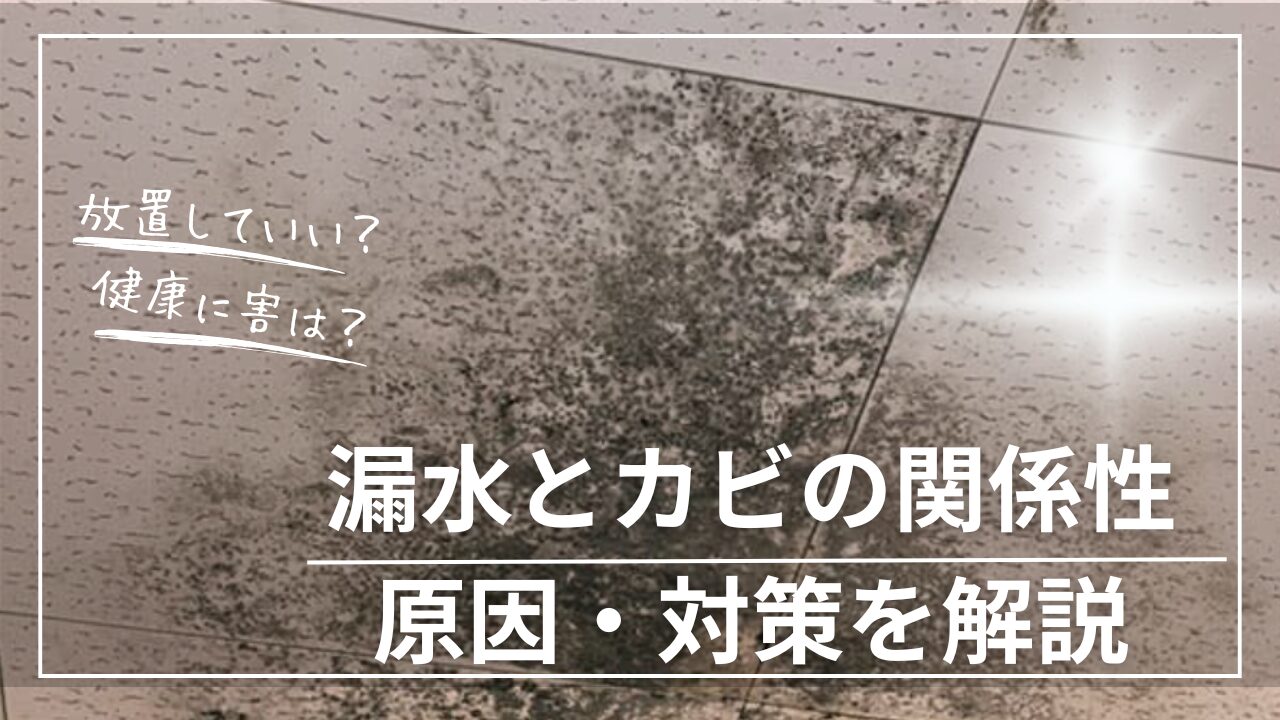

適切な方法で清掃をしていかなければ、シロアリの餌となり、家屋の劣化や倒壊の原因になります。水害発生後の床下では2週間程度でカビが繁殖することもあります。

床下浸水|清掃業者に依頼する場合の費用目安

床下清掃の清掃は専門知識と熟練した技術や設備が伴ってくるため、Sweepersのような特殊清掃業者が復旧作業を行うことで安全に片付けることができます。

床下という限られたスペースでの作業となるため、ある程度の日数を見込まなくてはいけません。

特殊清掃専門業者によって費用体系やサービスは異なりますが、60㎡の家屋で50〜80万円程度を目安にすると良いでしょう。

作業毎に細かな料金を設定している特殊清掃業者もあるようですが、Sweepersでは全て込みのパック料金を提示しております。

また、プラスアルファのオプション料金も必要であればご用意しており、作業時にお見積もり以上の追加料金が加算されることはありません。

<事例>

60㎡の戸建:床あり

| 基本作業泥汚水作業洗浄消毒オゾン燻蒸※税別価格※家電リサイクル費用は別途※廃棄物処理費用は別途 | 単価:10,000円 広さ:60㎡ 費用:600,000円(税別) |

| 防カビ処理(オプション費用) | 単価:1,900円 広さ:60㎡ 費用:114,000円(税別) |

| 費用合計 | 714,000円 |

Sweepresでは水害被害の状況やお客様のご要望に合わせたオプション料金もご用意しており、本当に必要な作業の場合にオプションのご案内をしております。必要でない場合はご案内はしませんのでご安心ください。

詳しくはSweepersの公式サイトより床下清掃の費用をご案内しております。

床下浸水は火災保険の補償対象になるのか?

水害復旧を専門とする特殊清掃業者に依頼すると一般的なクリーニング業者では対応できないため、ある程度コストがかかることを前提としなければいけません。

家を建てる際に、大半の方は火災保険に加入し、災害などで家屋に被害があった時は火災保険の補償で補うことを考えるはずです。

では加入している火災保険は床下浸水によって家屋に被害が生じた場合、補償の対象となるのでしょうか。

まずは加入している火災保険に水害被害が補償範囲となっているのかを確認することをおすすめします。

水災補償の範囲

水災補償の範囲とは、台風や豪雨などの他、洪水、豪雪洪水、土砂崩れ、落石などによって、対象となる家屋や家財に損害が生じた場合に補償されます。

水災被害によって補償対象となる条件は次の2つの条件が満たされていることが必要です。

- 保険価格に対し30%以上損害を受けた場合

- 床上浸水か、地盤面から45㎝を超える浸水によって損害を受けた場合

※地盤面とは建物の高さを測るための基準とする面。当該建物の中の最も低い部分を地盤面としている。

床下浸水の場合は基準外となるケースが多い

床下浸水の場合は、支払い基準に満たないケースが多く、火災保険での補償事例はごく僅かと言われています。

しかし、床下浸水でも地盤面から45㎝を超え、断熱材などに損害が生じた場合は、補償の対象となったケースもあるため、加入している火災保険会社に問い合わせてみることが確実でしょう。

床下浸水でも被害状況によってリフォームが必要になるケースもあり、家屋にかかる費用は高額になります。

お住まいの自治体によっては、公的な補助金や助成金などの制度を設けている場合もあるため、市役所などで確認しましょう。

火災保険の見直しを

被害に遭ってからでは遅いため、日頃から備えは必要になります。近年の自然災害を見ても他人事では言えず、いつあなたの住んでいる地域が被災するかは分かりません。

そのために、日頃から備えることが大切なのです。

まずは、現在の家屋に対して加入している火災保険の内容を確認しましょう。

床下浸水には、水災補償が対象外となる保険が多いですが、近年では水災補償特約を設けている保険の種類もあります。

家屋の浸水自体は床下浸水でも、敷地内の屋外に設置している電気設備に対して補償する特約があるのです。

スマートハウスの普及によって対応している補償特約になるため、今一度火災保険の内容を見直すことも場合によっては必要になります。

台風による床下浸水|自分で作業する手順

出来ることは自分たちで清掃する場合、作業工程自体は大まかに4工程になります。

その前に適切な準備も重要なので、準備から実際の作業工程を解説していきます。

- 床下清掃時の服装準備

- 床下に溜まっている水の排水作業

- 泥を掻き出す

- 床下の乾燥

- 床下の消毒

床下清掃時の服装準備

通常の家の掃除とはもはや次元の違う清掃となるため、適切な下準備は欠かせません。

ここでは、水害時の清掃に適した服装と装備を紹介します。

| ヘルメット | 泥水が頭上に被ってしまうことを防止するために着用。帽子でも代用できるが、耳付きのヘルメットが好ましい。 |

| マスク | 口からの粉じん侵入を防ぐため |

| ゴーグル | 目からの粉じん侵入を防ぐため |

| 手袋 | 素手での作業はNG。ゴム手袋やビニール手袋と二重にする |

| 長靴 | 地べたには金属やガラス片が散乱している危険もあるため、底が厚手の長靴が好ましい |

| 長袖・長ズボン | 肌の露出は避け、外傷の危険を防ぐ |

粉じんとは、エアロゾル粒子のため体内に侵入しやすい特徴を持ち、その侵入を防がなくてはいけません。人体に入ると呼吸器系に影響が出るとされています。

マスクやゴーグルは肌との隙間を無くし、粉じんの侵入を予防するために装着します。

掃除用具の紹介

服装も大切ですが、清掃用具もある程度揃えておく必要があります。全てを用意することはなく、代用で事足りることもありますが、参考のため紹介します。

- バケツ

- スコップ

- 土嚢

- ちりとり・ほうき

- ビニール袋

- ブラシ

- ぞうきん

- たわし

- 吹き上げタオル

- 水中汚水ポンプ

- 消毒液・絆創膏

- 扇風機

床下に溜まっている水の排水作業

床下の断熱材や配管には、サビやカビが発生しやすいため、極力早く排水作業を行う必要があります。

水が少量の場合はバケツで水を掻き出し、バケツでは難しそうであれば、水中汚水ポンプで排水していきます。

床下の泥を掻き出す

床下に泥が残っていると臭いの原因にも繋がるため、ちりとりやほうき、スコップなどを使って取り除きましょう。

取り除いた泥は袋に入れて口を絞っておきます。

水分の含んだ泥はかなり重く重労働になるため、ボランティアを活用し作業を分担しましょう。

泥を取り除いた後は綺麗な水で完全に洗い流し、洗い流した流水も全て排水します。

床下の乾燥

乾燥は確実に全ての箇所を乾かさなければいけません。

季節によって乾燥期間に差が生じるため、扇風機などを活用できる場合は推奨します。

乾燥が不十分な状態で次のステップに進むと、カビの繁殖原因にもなり得ます。

時間をかけてしっかりと乾燥しましょう。

床下の消毒

乾燥が終了すると最後に消毒作業を行います。

消毒に使用する薬剤は、消石灰やクレゾール石けん液のどちらかになります。

どちらも原液を水で薄めて消毒液を作り、ジョウロなどを使い床下に散布していきます。

自治体によって消毒液を提供する場合もあるため、お住まいの自治体で確認することをおすすめします。

冬シーズン到来|雨どいの詰まりで排水準備を

水害だけでなく、日頃から家屋の中に水の侵入を防ぐ対策やメンテナンスを定期的に行うことで、季節によって生じる自然災害に強い家屋を維持できます。

例えば、これから冬シーズンが本格的に到来しますが、豪雪地帯だけでなくとも雨どいのメンテナンスをすることで、雨水の排水が滞ることを防止できます。

雨風が発生した夏から秋にかけて雨どいに詰まりが生じると、排水が上手くいかず、家屋の中に雨漏りが発生する場合もあるのです。

- 草や枯れ木の詰まり

- 土や砂の詰まり

などが主な原因となり、上記の詰まりには雨や風と共に雨どいに入ることで排出せず各樋に溜まっていきます。

豪雪地帯でなくとも、年に数える程の大雪になる地域はあり、雨どいに雪が溜まってしまうことも考えられます。

寒冷地以外にお住まいの方でも定期的に雨どいのメンテナンスを行い、正常に排水ができるよう維持管理しましょう。

日頃から備えが大切

何事もシミュレーションが必要です。外部からの水が家屋の中に侵入しないよう日頃から備えと準備をしておくことで、例え道路に水が溢れても自宅への流水を最小限に抑えることもできます。

例えば、土嚢の準備、土嚢がなければポリ袋やレジャーシート、プランターなどを使って代用することも可能です。

また、庭の鉢植えや近くのアンテナのチェックや、外壁やブロック塀のひび割れは補修をして対策しましょう。

ご家族で災害時の経路や対応などの話し合いや準備、シミュレーションをしておくことも検討しましょう。

まとめ

年々、梅雨時期、台風シーズンと呼ばれていた季節による天候も予測しづらいこともあり、常日頃からの備えも欠かせません。

これからの季節には突然降る雪に備え、大きな被害にならないよう対策しましょう。

また、床下浸水などの水害被害に遭ってしまった場合、自力清掃は不可能ではありませんが、労力、時間、危険と3拍子が常に隣接してることを忘れてはいけません。

専門的な知識と技術を兼ね揃えたSweepresでは水害被害に遭われた家屋の特殊清掃を24時間365日対応可能です。

無理せず全てを自力で対応することは避け、業者に任せる箇所と自力で清掃する箇所を分けるなどし、負担のかからない方法を考えましょう。

2022.11.16

2022.11.16

2024.3.22

2024.3.22